Um feminismo didático - sobre a parte de educar homens feministas

Um

dos maiores dilemas em que temos chegado no movimento feminista (e, em certa

medida, em outros movimentos identitários contra as opressões) surge daquela

sensação de que estamos sendo muito pouco ouvidas por uma camada ampla da

sociedade, sem a qual é impossível transformar completamente as estruturas de

poder do nosso mundo: os tais dos homens.

Por

um lado, é notável a vitória que temos no campo político do avanço das pautas

de identidade, que giram em torno principalmente da luta pela igualdade: em

direitos, em respeito, em dignidade, em oportunidade. O feminismo tem se

incorporado aos debates, ganhado espaços (inclusive sendo em parte abocanhado

pela mídia e ideologia burguesa, é verdade) e, principalmente, tem se tornado

uma realidade presente para as mulheres. Essas tem percebido com mais

consciência as opressões que sofrem, a forma como são vítimas na sociedade

machista, e ao mesmo tempo teme se levantado para reclamar um lugar de

igualdade e um tratamento digno e respeito para elas, assumindo seus papéis de

sujeito político – em qualquer esfera.

No

entanto, isso não tem sido suficiente, e nós percebemos isso. Onde é que estamos

errando, então? Ou, ainda, será que somos nós – mulheres, feministas – que estamos

errando?

Meu

dilema começou quando montei uma aula sobre machismo e feminismo para os

terceiros anos do ensino médio. Explicar o movimento feminista demanda explicar

a opressão. Isso, por sua vez, explicita para as pessoas como a opressão opera,

da onde ela vem, como se sustenta e, consequentemente, envolve em um maior ou

menor grau a auto reflexão de qual papel eu, individuo, cumpro nessa relação

social. Ou seja, aos homens o incômodo começa em perceber que eles são, sim,

opressores e/ou usufruem (direta e indiretamente) da estrutura de gênero da

sociedade. Não é nada confortável a tarefa de assumir que, sim, os atos

machistas são cometidos por nós. Mais difícil ainda é encarar que as coisas que

falamos, rimos, “piadamos” praticamos contém diversos elementos simbólicos de

violência que se ligam a essa cultura de gênero desigual.

Escutei

diversos comentários sobre ser feminista de forma depreciativa, e ouvi

argumentos dos mais variados que buscavam desqualificar o movimento ou mesmo

justificar a existência da opressão. Há que se respirar fundo. O feminismo

possui e precisa do seu momento educativo, e somos nós mulheres que vamos ter

que protagonizar esse momento e assumir a tarefa de ensinar aos homens sobre a

opressão que eles produzem e a desigualdade da qual usufruem. A

conscientização, o reconhecimento do opressor de que ele cumpre esse papel (e

que não deveria cumprir) é essencial para a luta contra a opressão, porque

sabemos que as opressões não são a única forma de se estruturar a sociedade. O

horizonte é a “libertação”, o não sentir medo sendo mulher. Consequentemente,

no entanto, este se torna também a igualdade, o que envolve também os homens.

A

relutância masculina em relação ao feminismo é muito gritante. A gente sabe

disso. A gente denuncia os “esquerdomachos” todos os dias, a gente repreende

nossos companheiros e amigos, a gente se irrita e se cansa e perde a paciência

ou mesmo a esperança. Mas, em geral, a gente continua, até porque nossas

relações sociais também são construídas com os homens (e, enfim, que bom que é

assim!). A luta dos oprimidos coloca os opressores numa posição desconfortável:

o medo de perder seus privilégios. Então, o que é preciso fazer é mostrar que a

perda de privilégios não é um problema, porque esses privilégios se assentam em

violência. Isso é um problema. Derrubar privilégios precisa ser tarefa dos

privilegiados também, que precisam estar convencidos e sensibilizados pela

necessidade de que isso acabe, porque essa é a forma de acabar com a violência.

Precisei

de elementos para dialogar com meus alunos homens. Precisei me munir,

principalmente das melhores perguntas, para que fosse possível chamar a atenção

deles a uma reflexão que precisa ser deles também. Assim, refleti muito durante

a montagem das aulas, mas também pude ir sentindo durante as exposições as

reações dos alunos, em especial dos homens. Perguntei a eles: qual é a

sementinha, dentro de nós, que nos faz crer que somos melhores a ponto de nos

referir ao Outro como inferior e, portanto, com menos direitos? O que dentro de

nós nos faz pensar assim.

Discutimos

a nossa educação sexual. Problematizamos a masculinidade, a virilidade.

Problematizamos o ciúmes, as relações de afeto entre eles e suas namoradas,

ficantes, amigas, parentes. Percebi que até os olhos mais desatentos e

desinteressados por diversas vezes permaneceram em mim. Sei que uma parte dos

pensamentos devia ser algo como “que nada a ver” ou “professora feminista zoada”

e coisas assim, mas mesmo assim continue.

É

preciso perguntar aos homens: o que se ganha com esse tipo de relação que vocês

estabelecem com as mulheres? Por que vocês acreditam estar em uma melhor

posição quando tem seis contatinhos diferentes e quer sempre estar no comando?

O que torna errado a mulher “rodada” já que o homem rodado não é errado? Mais

íntima ainda, aquela pergunta bem para incomodar: como você ama uma mulher? E,

como, ao mesmo tempo que você diz amar uma mulher é possível desqualificar

tantas outras, em geral por motivos mesquinhos, egoístas e, pior, sem sentido?

O que se ganha, verdadeiramente?

Essas

perguntas, e outras que eu já esqueci porque, em parte, muitas perguntas

surgirão em meio ao debate que se criará na sala de aula, para mim são

essenciais quando discutimos feminismo com alguém. É preciso demonstrar que é

uma forma de pensar o mundo, mas é preciso demonstrar qual é essa forma fazendo

entender porque ela é uma melhor opção para nossa sociedade.

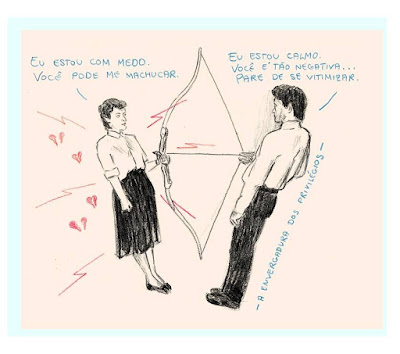

Ao

analisarmos dados de violência doméstica coletivamente na sala, a pergunta que

eu sempre fazia a eles era: como a gente explica esse fato tão perverso de que

mesmo na posição de vítima, mesmo com a demonstração estatística da violência

sofrida pelas mulheres, nossa sociedade continua a procurar encontrar os motivos

da violência no oprimido, e não no opressor? Isso é muito cruel. É uma forma

dupla de violência. É uma inversão tremenda da realidade, um jeito de aliviar a

culpa do opressor, um jeito de isentá-lo dos processos (dolorosos) de reflexão

e desconstrução. E, quando eles assumem a culpa é quase sempre de forma

superficial.

Já

perdi a conta do número de caras com quem me relacionei que ou me enganaram na

desconstrução – caras em quem eu confiava e que tiveram comportamentos absurdos

em diversos níveis de violência – ou que eram abertamente machistas que

tentavam mais ou menos aprender e/ou se controlar. Citei exemplos de histórias nas aulas, expus

diversas situações e processos em que eu ou amigas e conhecidas precisamos

refletir, dolorosamente, sobre a opressão em alguém próximo de nós. Tentei

demonstrar que a desconstrução é algo a ser feito coletivamente, claro. Mas

depende da nossa vontade em nos desconstruir, nos questionar. Nossa abertura e

disposição a isso. Essa é, sem dúvida, a parte mais difícil.

O

que o feminismo tem a ver comigo? Eles pensam. Isso não serve pra mim. Eu não

sou assim. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento de diversas questões que não

passava pela cabeça deles, eram possíveis de serem feitas a partir do

feminismo. Esse é um processo. As aulas de feminismo devem acontecer pra

sempre: ler o mundo numa ótica feminista é uma constante. Mas esses momentos

pontuais são muito necessários também. Saber sentir o que dialoga com nossos

alunos, o com aqueles que estão aprendendo, saber perguntar e questionar,

colocar a pessoa para refletir mesmo, de verdade, sobre algo que o beneficia (e

que, portanto, na sua lógica não deveria ser questionado) é muito trabalhoso,

muito difícil. Frustrante em diversos momentos, é verdade. Nem sempre vamos conseguir.

Assim,

discutimos pornografia, discutimos relações sexuais, relações afetivas,

relações profissionais; discutimos que homem broxa sim, que a masculinidade

também é uma mentira e que tudo bem não corresponder ao padrões masculinos;

discutimos objetificação da mulher, submissão; discutimos o quão absurdo é a

maioria das mulheres não sentir prazer transando (há muitos dados gritantes

sobre a vida sexual feminina) e como isso vem de uma relação heterossexual que

é distanciada, permeada por misoginia ou egoísmo; discutimos o peso da

maternidade e da familia para a mulher, o sobrecarregamento de cuidar do espaço

doméstico, a dor de ter que permanecer calada e o medo de morrer caso não

permaneça. Discutimos a perversão da opressão, o abismo que ela cria em nós – a

gritante posição no ranking de países que mais mata mulheres e o porquê da

violência contra a mulher ser uma das mais toleradas no mundo, de diferentes

formas.

As

formas de atuar no feminismo, assim como ele próprio o é, devem ser múltiplas.

Com todos que querem discutir feminismo, deve-se discutir. A paciência, aquela

exigida ao revolucionário, infelizmente, porque sei o quanto isso é exigir

principalmente das mulheres, também se faz necessária na parte educativa do

processo. Mas é indispensável. Necessária. Assim como é necessário que os homens se disponham verdadeiramente a aprender - porque sabemos o quão exaustivo é conviver e ensinar alguém ao nosso lado que só age formalmente no combate, mas permanece mantendo os próprios privilégios individualmente. Enquanto a formalidade no combate ao machismo reinar entre os homens (e ela infelizmente reina) haverá dificuldades em que o movimento feminista avance e, consequentemente, a luta pela igualdade e liberdade fica atrasada.